足のつり(こむら返り)とは?

普段、歩行や運動時に自分の意志で動かしている足の筋肉が、突然、何らかの原因で、自分の意志とは関係なく、けいれんを起こすことがあります。筋肉が収縮したままで硬直し、元に戻りにくくなり、痛みを生じるケースも。これが「足がつる」という症状です。

一言でまとめると、“神経伝達の不調で起こる、筋肉の強い収縮”のようです。

- けいれんの持続時間は、数秒間から数分程度で、多くは病気と関係なく起こります。

- 年齢とともに症状が慢性化したり、重症化したりしやすいといわれています。

<足がつる部位>

よくあるふくらはぎだけでなく、足の側面や裏、指、甲、すねなどにも見られます。

<足がつりやすいのはこんな時!>

- 運動中

- 睡眠中

- 朝方(寝床で何気なく伸びをした時に起こるなど)

<足がつりやすいのは、例えばこんな人>

- 足を激しく使う運動をよくする(サッカーやテニスなど)

- 仕事で座りっぱなし

- お酒を飲み過ぎる

- 毎日のようにハイヒールを履く

- 偏食でミネラル不足(外食が多いなど)

- 冷えやむくみに悩む更年期の女性

足がつる7つの原因

足がつるメカニズムの詳細はまだよくわかっていないようですが、考えられている主な原因として以下のようなことが挙げられます。思い当たる人は要注意!

- 激しい運動などによる筋肉疲労(若い世代に多い)

- ジョギングやゴルフなど、汗をかく運動による水分やエネルギーの不足

- お酒やコーヒーの摂り過ぎによる脱水

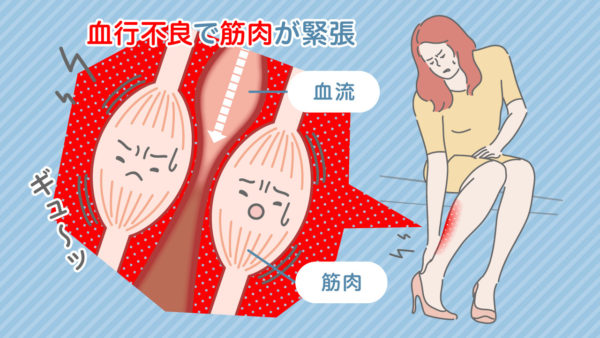

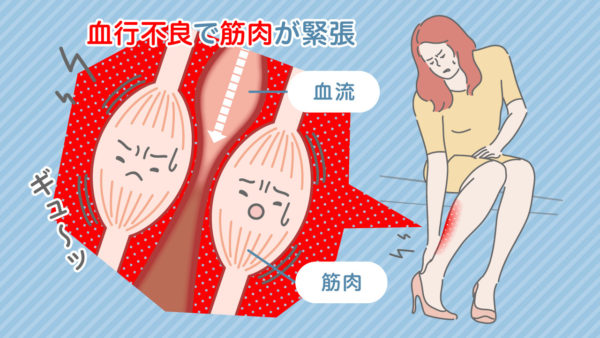

- 体の冷えや座り仕事による血行不良(冷えで筋肉も緊張!)

- 加齢による筋力の衰え(女性の場合、女性ホルモンの減少に伴い筋力も低下)

- 偏食による栄養不足(カルシウムやマグネシウムなどのミネラル、ビタミンEなど)

- 水分代謝機能の低下によるむくみ

他にも、動脈硬化による血行不良と冷えや病気による神経障害、薬の副作用、睡眠不足、妊娠後期(骨盤のゆるみによる)、水泳などで冷たい水に長く浸かったときなど、レベルも内容もさまざまなものが原因になっています。

<男女問わず、オトナ世代は特に気にしたい。“筋力の衰え”問題>

年齢を重ねるにつれ筋肉量が減り、そこに血行不良や冷え、脱水傾向など、さまざまな要因が加わり、結果として足のつりが起こりやすくなります。

また、寝ている時に体が冷えやすくなったり、横になることで、ふくらはぎが立っている通常時とは異なる状態になるため、さらに足のつりが起こりやすくなるといわれています。

足をつらないための8つの予防策

- 前後にストレッチをしたうえで、適度な運動→筋力アップ(例えばウォーキングやスクワットなど。足の筋肉量維持や血行促進に役立つ

- 運動前にスポーツドリンクなどで、神経の伝導に必要な電解質(イオン)を補給する

- 日頃から睡眠やストレッチなどで疲労回復&筋肉の緊張を解くこと

- 体の冷え対策の徹底(入浴や服装、食生活などで冷えをできるだけ改善)

- 水分をこまめに補給する(とくにお酒を飲むときは、水も飲んで脱水症状を防ぐ)

- ミネラル不足にならないよう、バランスよく食事を摂る

- 足指の神経が圧迫されがちなハイヒールをよく履く人は、入浴後などに足指ストレッチをおこなう

- 普段から運動している人もしていない人も、1日の終わり(夜)にふくらはぎのマッサージなどのフットケアをおこなう

足がつった場合の対処法

- まずは体の力を抜き、つっぱった足の筋肉の緊張を和らげます。

- そのうえで、つった箇所の筋肉をゆっくり伸ばすこと。痛みが少しずつ解消されます。

- 症状が治まったら、ゆっくりマッサージしてあげましょう。

頻繁に足がつる場合は医療機関に受診を!

いかがでしたか? こむら返りは健康な人にも起きるものなので、たまに起きる場合には神経質になる必要はないのかもしれませんが、頻繁に起きる場合は何らかの病気(例えば、糖尿病や椎間板ヘルニア、動脈硬化、腎疾患、脳梗塞など)が原因の場合もあるため、早めに医療機関を受診するのがベター。

また、足をつる症状を放置すると、肉離れや睡眠障害の危険性もあるといわれています。思わぬ不調を招かないように、足の健康にはくれぐれも気を配って生活したいですね。

(文・大津礼保奈)

<参考文献>

「足のつり」の原因は?(小林製薬)

「足がつる」を慢性化させない(オムロン)

こむら返り(田中クリニック)